津村別院「教学講座」の薦め

津村別院(北御堂)

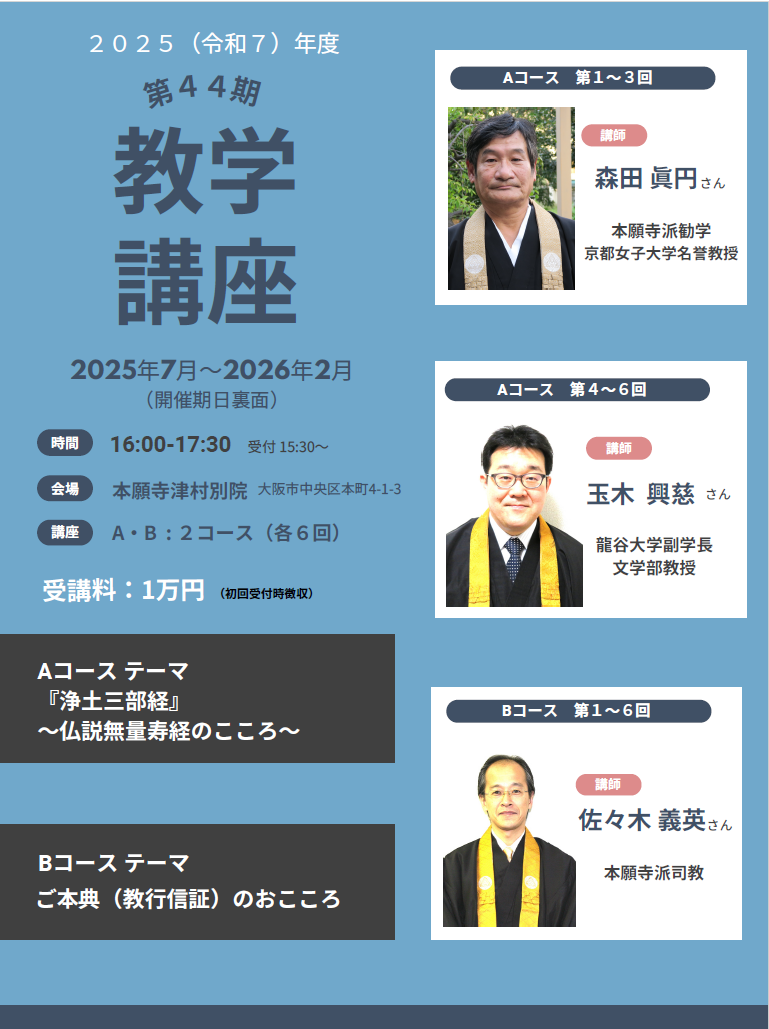

今回のコラムはちょっとした宣伝記事になります。大阪の津村別院では秋から春にかけて「教学講座」というものが開催されます。

まず津村別院について紹介します。津村別院とは大阪市中央区、御堂筋沿いにある浄土真宗本願寺派のお寺です。通称北御堂。同じ御堂筋には南御堂があります。正式には難波別院といい、こちらは真宗大谷派のお寺になります。西本願寺と北御堂、東本願寺と南御堂という対応関係になります(※1)。

津村別院はいわゆる観光寺院のように一般に開放されており、朝から夕方までの間自由に参拝することができます。また私たち本願寺派の僧侶にとっては大阪府内で中心的な役割を担う施設でもあります。津村別院には「大阪教区教務所」が設置されており、ここではさまざまな事務手続きを行っています。市役所みたいなものですね。私は「本願寺の大阪支部」と呼んでいます。布教の拠点にもなっておりさまざまな行事が催されます。このコラムで初めて知られた方もぜひ一度お参りしていただけたらと思います。

- ※1 東西の本願寺

- 一般的にそれぞれ西本願寺、東本願寺と呼ばれている。北御堂・南御堂との対応関係をみると東西南北が揃っていてわかりやすいが正式名称は西本願寺が「本願寺」、東本願寺が「真宗本廟」、宗派の名称もそれぞれ「浄土真宗本願寺派」、「真宗大谷派」となっており実はややこしい。

教学講座

さて今回紹介する「教学講座」ですが、これは簡単にいうと「先生が来て前で講義を行うのでそれを皆で聞く」イベントです。年によって変わりますが1回の講座につき90分間、秋から春にかけて毎月1回の合計6回を1コースとし、計2コース開催という構成が多いようです。テーマは毎年変わり、教学(教義)をはじめとするさまざまな題材が扱われます。受講する際はコース単位で申し込み、興味のあるコースを選んで受けることができます。僧侶だけが受講対象というわけではなく申し込みをすればどなたでもご参加いただけます。ですから講義の内容は難しい専門的なものよりも基本的なものが多くなります。

2024年度(令和6)の講義テーマ

昨年度はAコースとして「蓮如上人の『御文章』に学ぶ ~今に届くお手紙~」、Bコースとして「本願寺の起こりと真宗教団の成立」というテーマの講座が開催されました。Aコースでは本願寺第8代蓮如が著した『御文章』について全体的な話のほか、いくつかの『御文章』を個別に取り上げて解説されました。Bコースは歴史のお話でした。本願寺第3代覚如の時代に本願寺がどのように成立していったのか、また蓮如の時代にどのように発展していったのかが解説されました。

個人的には「真宗の本棚」を運営していることもあり既に学んで知っていることも多かったのですが、それでも自分の知識の再確認ができました。もちろん私の知らなかったこともたくさん知ることができました。特に本願寺の歴史の話は他のところではなかなか聞けないマニアックなものでとても興味深かったです。「『真宗の本棚』でもこの話を書きたいけどまだどの本にも載ってなくて参考文献が提示できないかも?」とか、「今『戦国本願寺外伝(※2)』を書いてる檀特さんがこういう見方もあると知ったら『書き直しや』とひっくり返るかもなあ」とか考えながらお話を聞かせていただきました。受講者が少なかったのが残念でなりませんでした。

- ※2 戦国本願寺外伝

- 本願寺中興の祖である第8代蓮如を主役に、室町時代の本願寺の歴史を描いたコラムのシリーズ。つまり前年度の講義テーマと深い関わりがあった。

2025年度(令和7)の講義テーマ

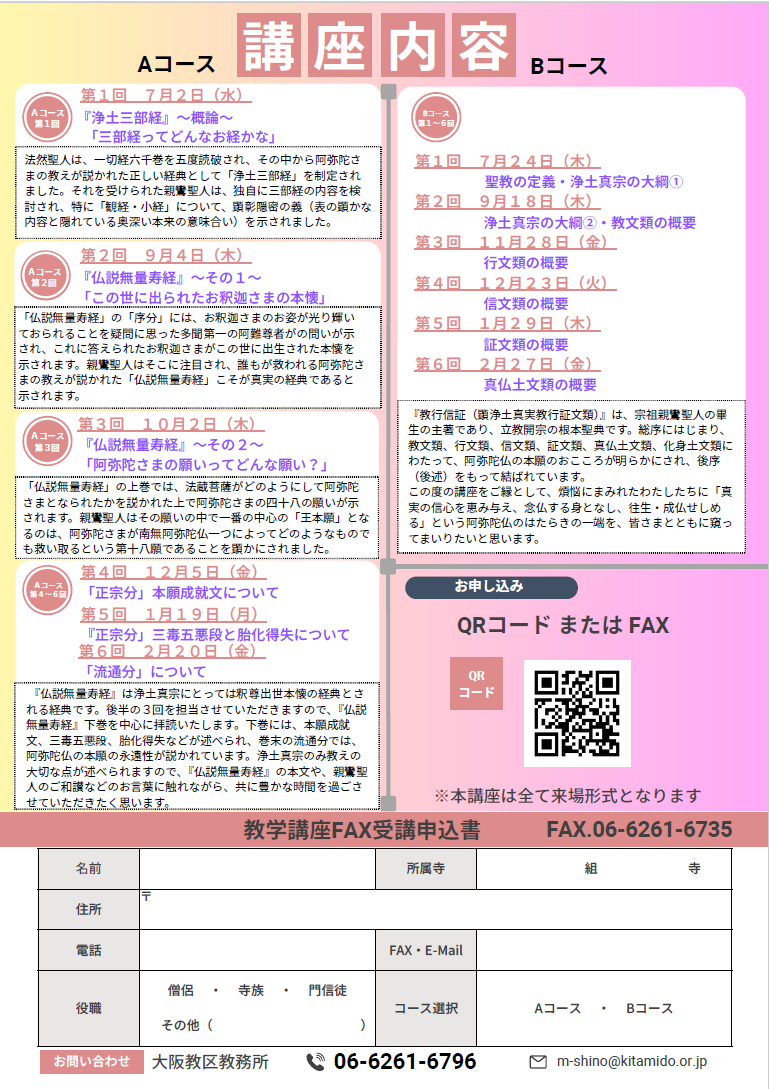

今年度はお釈迦様(釈尊)がお説きになられた「浄土三部経」、それから宗祖親鸞聖人が書かれた浄土真宗の根本聖典(最も重要な書物)である『教行信証』(正式名『顕浄土真実教行証文類』)がテーマとなります。浄土真宗の教学において中心となる内容ですね。

もちろん90分6回の講義で全てを扱うことはできませんから、概論的な内容や一部分を取り上げたお話がなされることになるのだと思います。私は講義というのは興味を拡げるための入口、きっかけになってくれるものだと考えています。講義で聞いた話を元にその内容に関連した本を読むなど、学びを深めていくのは私たち一人一人の課題になります。忙しい日々の中勉強の時間が取れない方も多いでしょうが、こういった講座は良い刺激になるのではないでしょうか。

詳しくは下記のパンフレットをご覧下さい。Aコースでは「浄土三部経」の中でも特に『仏説無量寿経』についてお二人の先生がお話ししてくださいます。Bコースでは全6巻ある『教行信証』のうち「教文類」「行文類」「信文類」「証文類」「真仏土文類」についてお話ししてくださいます。

なぜこのコラムを書いたのか

ところでなぜ今回私がいきなり教学講座の紹介をしたのかといいますと、昨年度からこの講座をお手伝いする係になったからです。やはり自分が関わるイベントには少しでも盛り上がってほしいですから、こうして宣伝させていただきました。

私自身は10年ほど前にはよく受講させていただいたのですが、あるときから(この「真宗の本棚」を作り始めたぐらいから?)本町まで毎月出向くのが(家からそんなに遠くもないのに)億劫になってきて長い間遠ざかってしまっていました。ここまで長々と偉そうに語っておきながら実はこのようなありさまでした。すみません。

昨年度は久しぶりの教学講座でしたが、やはり学ぶというのは良いものですね。今後も続けていきたいと思います。それでは今年度も多くの方のご参加をお待ちしております。