『安心論題 十五』- 正定滅度

「安心論題(十七論題)」に設けられた論題の一つ。正定滅度はその15番目に位置づけられる。

題意(概要)

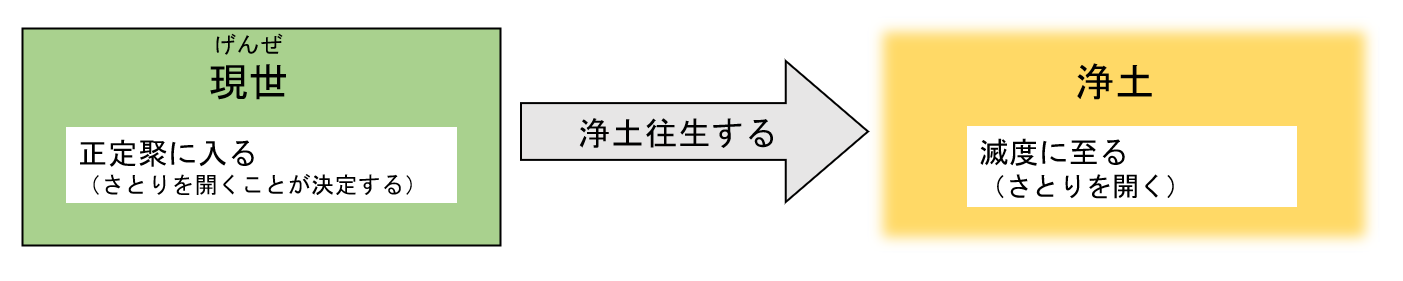

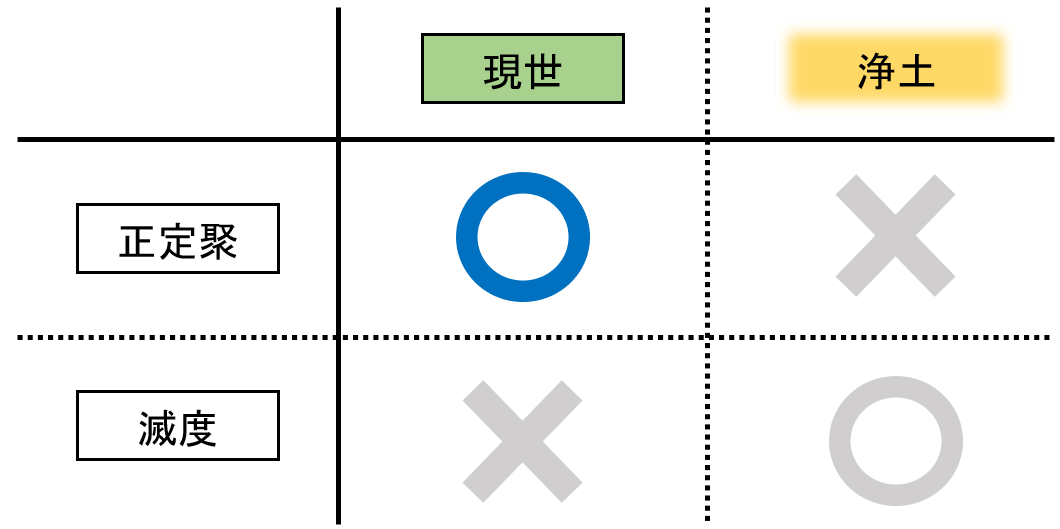

浄土真宗の教えにおいては、今この世界に生きている間に正定聚(※1)になる利益をえて(※2)、浄土に生まれた後に滅度の利益をえる(※2)。この2つの利益ははっきりと区別されなくてはならない。生きている間にたとえほんのわずかでも滅度の利益をえるなどと解釈するのは誤りである。このことを明らかにするためにこの論題は設けられた。

- ※1 正定聚

- 「必ずさとりを開いて仏になることが正しく定まっているともがら」のこと。詳しくは仏教知識「正定聚」参照。

- ※2 えて、える

- 漢字を当てるならば「得」か「獲」だが、親鸞はこれらを使い分けている。そのため、ここではあえて「えて」「える」とひらがな表記にした。詳しくは仏教知識「現生十種の益」の「「得る」と「獲る」の使い分け」参照のこと。

出拠(出典)

『仏説無量寿経』の中に説かれる第十一願文がこの論題の出拠である。

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人天、定聚に住し、かならず滅度に至らずは、正覚を取らじ。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.17より)

なお「正定滅度」という単語は本願寺第8代蓮如が著した『御文章』「一帖目第四通」に出てくるが、内容的に考えれば大元の出拠は第十一願の文になる。

問うていはく、正定と滅度とは一益とこころうべきか、また二益とこころうべきや。

答へていはく、一念発起のかたは正定聚なり。これは穢土の益なり。つぎに滅度は浄土にて得べき益にてあるなりとこころうべきなり。されば二益なりとおもふべきものなり。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.1089より)

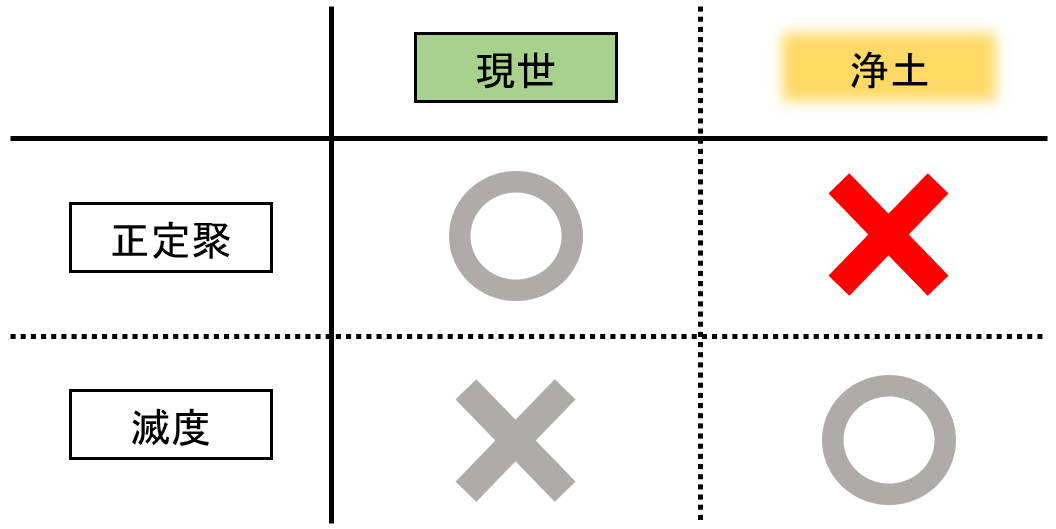

なおここで正定と滅度を二益ではなく一益とする解釈、つまり「正定聚の位に就くと同時に滅度の果を得る」という解釈を「一益法門」という。これは異安心(※3)とされる。

- ※3 異安心

- 浄土真宗における正統な教義とは異なった理解にもとづく信心のこと。

釈名(語句の定義)

「正定」とは正定聚を略したものである。先に挙げた第十一願文においては「定聚」といわれている。正定聚は邪定聚・不定聚に対する言葉であり、宗祖親鸞は第十八願の他力念仏の行者を正定聚、第十九願自力諸行の行者を邪定聚、第二十願自力念仏の行者を不定聚と位置づけている(仏教知識「正定聚」の「三定聚」を参照のこと)。

なお元々は正定聚の意味は「往生(浄土に生まれること)が決定すること」ではなく「成仏(さとりを開いて仏に成ること)が決定すること」である。しかし浄土真宗では往生はそのまま成仏になる。煩悩具足の凡夫が成仏するためには他力の念仏によって浄土に往生する以外の道は無く、成仏が決定しているのであれば同時に往生も決定しているはずだからである。

「滅度」とは煩悩を滅し、迷いの海を度るということである。つまりさとりを開くことである。

義相(本論)

出拠に挙げた第十一願文では浄土(彼土)における正定聚が説かれていた。しかし親鸞は現生(現世)での正定聚を説いた。これについては仏教知識「正定聚」、仏教知識「現生正定聚 (1)」、仏教知識「現生正定聚 (2)」で既に述べた通りである。

ここでは親鸞が現生で正定聚が得られ、浄土で滅度が得られると述べた箇所を挙げていく。

正定聚は現生でえる利益である

親鸞は『顕浄土真実教行証文類』「信文類」で次のように述べ、他力の信心を得たときに正定聚に入る利益をえることを示した。

金剛の信心を得たなら、他力によって速やかに、五悪趣・八難処という迷いの世界をめぐり続ける世間の道を超え出て、この世において、必ず十種の利益を得させていただくのである。十種とは何かといえば、一つには、(中略)十には、正定聚に入るという利益である。

(『浄土真宗聖典 顕浄土真実教行証文類(現代語版)』P.233-234より、下線は筆者が引いた)

「親鸞聖人御消息」においては、正定聚とは浄土に往生するまでのことであると述べている。

浄土に往生するまでは不退転の位にあるので、これを正定聚の位といわれているのです。(中略)信心が定まるのは、摂め取られた時であって、その後は、浄土に往生するまで正定聚の位にあるのです。

(『浄土真宗聖典 親鸞聖人御消息 恵信尼消息(現代語版)』P.95-96より、下線は筆者が引いた)

滅度は浄土でえる利益である

親鸞は『顕浄土真実教行証文類』「証文類」において、正定聚であるから浄土に生まれて必ず滅度に至ることを述べた。

さて、煩悩にまみれ、迷いの罪に汚れた衆生が、仏より回向された信と行とを得ると、たちどころに大乗の正定聚の位に入るのである。正定聚の位にあるから、浄土に生れて必ずさとりに至る。

(『浄土真宗聖典 顕浄土真実教行証文類(現代語版)』P.329より、下線は筆者が引いた)

また「信文類」において、往生と滅度が同時であることを述べた。

本願によって成就された清らかな報土は、三輩・九品の別を問わない。往生すると同時に、速やかにこの上ないさとりを開くから横超というのである。

(『浄土真宗聖典 顕浄土真実教行証文類(現代語版)』P.239より、下線は筆者が引いた)

同じく「信文類」において、この命が終わると同時に滅度に至ることを述べた。

念仏の衆生は他力の金剛心を得ているから、この世の命を終えて浄土に生れ、たちまちに完全なさとりを開く。

(『浄土真宗聖典 顕浄土真実教行証文類(現代語版)』P.257より、下線は筆者が引いた)

これらを読めば、親鸞が正定聚と滅度とをはっきりと区別しており、現生において滅度が得られるとは述べていないことがわかる。

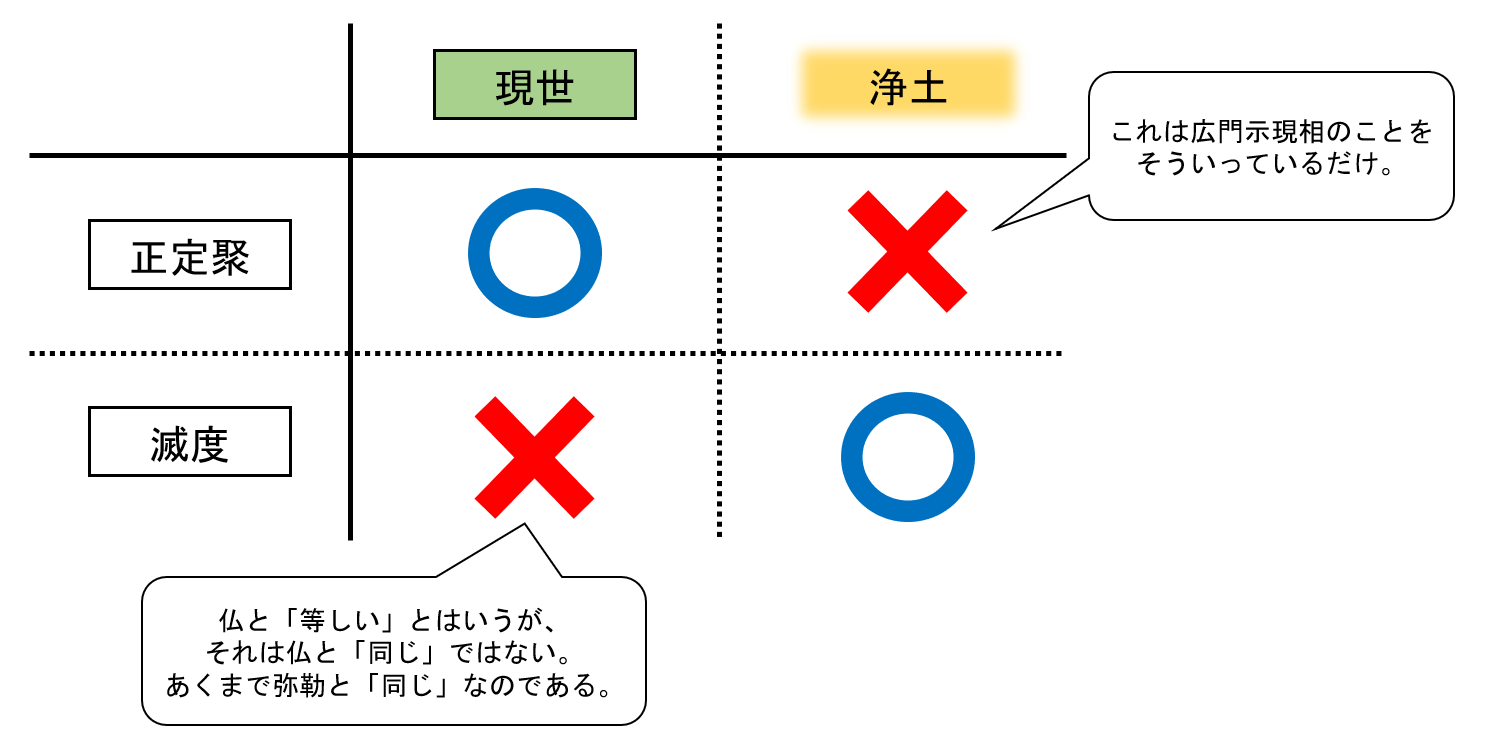

滅度は現生でえる利益ではない

親鸞はまださとりを開いていない人のことを「仏と等しい」などということについて、「親鸞聖人御消息」の中で次のように説明している。「第三十九通」には次のように述べられる。

(前略)金剛の信心を得るときを正定聚の位に定まるともいうのです。また弥勒菩薩と同じ位になるとも説かれているようです。弥勒菩薩と同じ位になるのですから、真実の信心を得た人を、仏とも等しいともいうのです。

(『浄土真宗聖典 親鸞聖人御消息 恵信尼消息(現代語版)』P.111より)

同じく「第三十二通」には次のように述べられる。

弥勒菩薩はまだ仏にはなっておられませんが、次の世で必ず仏になるのですから、弥勒仏と申しあげるのです。それと同じように、真実の信心を得た人を、如来と等しいと仰せになっているのです。

(『浄土真宗聖典 親鸞聖人御消息 恵信尼消息(現代語版)』P.97-98より)

つまり「仏と等しい」「如来と等しい」などと表現するのはあくまで次の世で必ず仏に成るからそういっているだけであり、決して現生において「仏と同じ」「如来と同じ」になるわけではない。正定聚はさとりを開いて仏に成った位ではなく、その前の「弥勒菩薩と同じ」位なのである。親鸞はこのことをはっきりと区別している。「等しい」と「同じ」の定義については仏教知識「現生正定聚 (1)」も参照のこと。

正定聚は浄土でえる利益ではない

ここまで正定聚 = 現生、滅度 = 浄土ということを繰り返し述べてきた。しかし親鸞は彼土での正定聚も示している。これについては仏教知識「現生正定聚 (1)」で述べたように広門示現相であると解釈する。すなわち、浄土におられる仏・声聞・菩薩・天・人、それから浄土の世界そのものは全てさとりそのものが展開したすがたである。浄土の菩薩方は外からみれば菩薩のすがたをしておられても、実は内には仏のさとりを開かれている。親鸞はこのことを彼土正定聚と表現したのであって、決して衆生が浄土に生まれた後に正定聚に入ることを示したわけではない。

結び(結論)

浄土真宗では現生・此土の正定聚、来生・彼土の滅度である。これを混同してほんのわずかでも現生・此土で滅度を得られると解釈するのは誤りである。また、来生・彼土で正定聚を得られるように述べられているのは広門示現相のことを指している。

参考文献

[2] 『浄土真宗聖典 顕浄土真実教行証文類(現代語版)』(本願寺出版社 2000年)

[3] 『浄土真宗聖典 親鸞聖人御消息 恵信尼消息(現代語版)』(本願寺教学伝道研究所 聖典編纂監修委員会 本願寺出版社 2007年)

[4] 『新編 安心論題綱要』(勧学寮 編 本願寺出版社 2002年)

[5] 『安心論題を学ぶ』(内藤知康 本願寺出版社 2018年)

[6] 『浄土真宗辞典』(浄土真宗本願寺派総合研究所 本願寺出版社 2013年)