『安心論題 十七』- 平生業成

「安心論題(十七論題)」に設けられた論題の一つ。平生業成はその17番目に位置づけられる。

題意(概要)

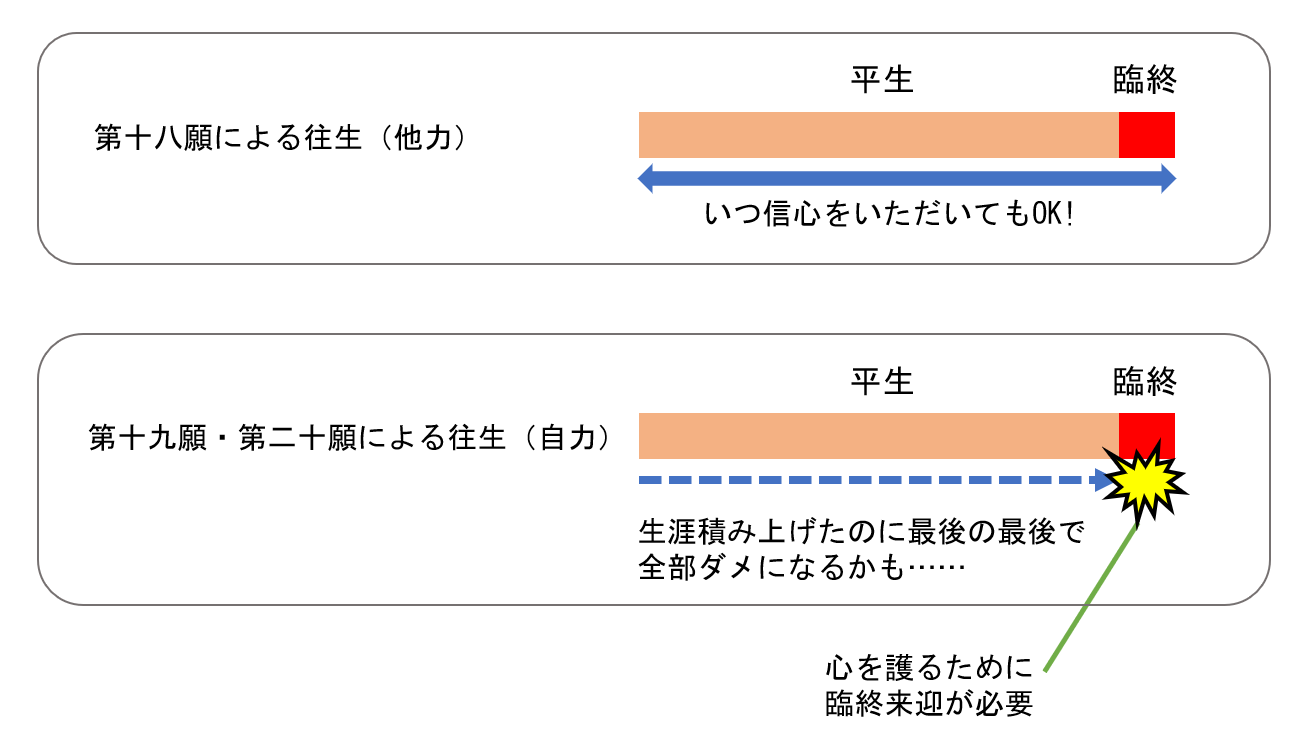

論題「正定滅度」では現生において正定聚に入ることが述べられた(仏教知識「正定滅度」を参照のこと)。つまり現在の命を受けている間に必ず仏になるということが決定する。ではその決定はいつのことなのか。この論題ではこれを問題にする。具体的には次の2つを比較する。

- 亡くなる時に浄土への往生が決まる考え方

- 平生(普段)に浄土への往生が決まる考え方

前者の考え方では生きている間に本人の行いが積み重ねられていき、亡くなる時にその生涯の総決算が行われ、死後に生まれて往く世界が決まる。浄土に往くかもしれないし、迷いの世界へと再び生まれるかもしれない。一方、後者の考え方では平生に浄土への往生が決まっているため、亡くなる時には必ず浄土へ往くことになる。

浄土真宗の教えは後者である。浄土真宗では阿弥陀仏の力(はたらき)によって浄土へと生まれていく。命が終わるときを待たなくとも、阿弥陀仏の力(はたらき)が私に届いた時に浄土への往生が決定する。この論題ではこのことを証明する。

出拠(出典)

聖教に準じる書物の中で「平生業成」の語が用いられている部分を挙げる。本願寺第8代蓮如が著した『御文章』「一帖目」「第二通」には次のように述べられる。

さればこの信をえたる位を、『経』(大経・下)には「即得往生住不退転」と説き、釈(論註・上意)には「一念発起入正定之聚」ともいへり。これすなはち不来迎の談、平生業成の義なり。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.1085より)

同じく「一帖目」「第四通」には次のように述べられる。

おほよそ当家には、一念発起平生業成と談じて、

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.1088より)

ここでは当家とは浄土真宗のことである。また本願寺第3代覚如が著した『改邪鈔』には

もし「即得往生住不退転」(大経・下)等の経文をもつて平生業成の他力の心行獲得の時剋をききたがへて、

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.918より)

と述べられ、存覚(覚如の長男)が著した『浄土真要鈔』には

親鸞聖人の一流においては、平生業成の義にして臨終往生ののぞみを本とせず、不来迎の談にして来迎の義を執せず。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.961より)

と述べられる。これらをこの論題の出拠とする。

釈名(語句の定義)

「平生」とは臨終に対する言葉である。臨終とは現在の命が終わるまさにその時である。平生とは現在の命が続いている間である。

「業成」とは業事成弁、または業因成就の略である。業事(往生に必要な事柄)が成弁(完成)する、業因(往生という結果を引き起こす原因)が成就(完成)するという意味である。つまり往生の因が私の中で全て完成し、私の浄土往生が決定するということである。

つまり「平生業成」とは、私たちの浄土往生が平生(現在の命が続いている間)に業成(決定)するということであり、臨終を待つ必要はないという意味である。

義相(本論)

親鸞の著述にみられる平生業成

先に出拠で挙げた文はいずれも宗祖親鸞のものではない。では親鸞は平生業成を主張しておらず、後の時代の人々が勝手に考えたのかというとそんなことはない。親鸞の著述には平生という言葉こそ出てこないが、臨終に対して「尋常」という語が使われている。『尊号真像銘文』に次のように述べられる。

「願力摂得往生」といふは、大願業力摂取して往生を得しむといへるこころなり。すでに尋常のとき信楽をえたる人といふなり、臨終のときはじめて信楽決定して摂取にあづかるものにはあらず。ひごろ、かの心光に摂護せられまゐらせたるゆゑに、金剛心をえたる人は正定聚に住するゆゑに、臨終のときにあらず。かねて尋常のときよりつねに摂護して捨てたまはざれば、摂得往生と申すなり。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.657-658より、下線は筆者が引いた)

この尋常は平生の意味で使われている。そのためこの文は次のように現代語訳される。

「願力摂得往生」というのは、大いなる本願のはたらきが摂め取って往生させるという意味である。これは、すでに平生の時に真実の信心を得ている人のことであり、臨終の時にはじめて信心が定まって摂め取られるもののことではない。日頃から阿弥陀仏の光明のうちに摂め取られ護っていただいていることにより、金剛の信心を得た人は正定聚の位に定まっているのであり、臨終の時ではなく、すでに平生の時から阿弥陀仏が常に摂め護って、お捨てになることがないので「摂得往生」というのである。

(『浄土真宗聖典 尊号真像銘文(現代語版)』P.30より、下線は筆者が引いた)

また「親鸞聖人御消息」「第一通」に次のように述べられる。これを読めば、親鸞は「平生業成」の語は使っていなかったものの内容的にはその考えを持っていたことがわかる。

来迎は諸行往生すなわちさまざまな行を修めて浄土に往生しようとする人についていうのであり、それは、自力の行者だからです。臨終の時に往生が定まるということは、諸行往生の人についていうのであり、それは、まだ真実の信心を得ていないからです。また十悪・五逆の罪を犯した人が、臨終の時にはじめて善知識に出会い、念仏を勧められる際にいうことなのです。真実の信心を得た人は、阿弥陀仏が摂め取ってお捨てにならないので正定聚の位に定まっています。だから、臨終の時まで待つ必要もありませんし、来迎をたよりにする必要もありません。信心が定まるそのときに往生もまた定まるのです。来迎のための儀式を当てにする必要はありません。

(『浄土真宗聖典 親鸞聖人御消息 恵信尼消息(現代語版)』P.3-4より、下線は筆者が引いた)

自力の行者には臨終来迎が必要

先に引用した「御消息」の中では「来迎」という語句が何度も使われている。来迎とは浄土に往生したいと願う人の臨終に際し、阿弥陀仏が菩薩などを率いてその人を迎えに来ることをいう。臨終来迎ともいう。先の引用文では臨終来迎は自力の行者に関わる問題であり、真実の信心を得た人には関係ないといわれている。

ここで法蔵菩薩の四十八願の内、衆生が浄土に生まれる因が誓われた第十八願・第十九願・第二十願について考える(詳しくは仏教知識「生因三願」参照)。

- 第十八願には他力の念仏によって浄土に往生してゆく道が示されている。

- 第十九願には自力の諸行によって浄土に往生してゆく道が示されている。

- 第二十願には自力の念仏によって浄土に往生してゆく道が示されている。

第十九願、第二十願はどちらも自力により浄土に往生してゆく道が示された願である。自力によって往生するというのは、一生涯の間に積み重ねた行いの力によって往生してゆくということである。その決着が着くのは命終わる時である。だからもし命が終わる瞬間に利己的な思いが生じてしまうと、それによって今まで積み重ねてきた善行が無になってしまうこともある。命が終わる最後の瞬間が非常に大事になってくるため、その時に行者の心が乱れないよう阿弥陀仏が来てくださり行者の心を護ってくださる。これが臨終来迎である。このことから第十九願文には臨終来迎が誓われている。

わたしが仏になるとき、すべての人々がさとりを求める心を起して、さまざまな功徳を積み、心からわたしの国に生れたいと願うなら、命を終えようとするとき、わたしが多くの聖者たちとともにその人の前に現れましょう。

(『浄土真宗聖典 浄土三部経(現代語版)』P.29-30より)

第二十願についても、その内容が説かれた『仏説阿弥陀経』に臨終来迎が出てきている。

……その人が命を終えようとするときに、阿弥陀仏が多くの聖者たちとともにその前に現れてくださるのである。そこでその人がいよいよ命を終えるとき、心が乱れ惑うことなく、ただちに阿弥陀仏の極楽世界に生れることができる。

(『浄土真宗聖典 浄土三部経(現代語版)』P.223-224より)

他力の念仏者には臨終来迎は不要

自力による往生には臨終来迎が必要だが、他力による往生には臨終来迎は必要ない。生きている間に阿弥陀仏の力(はたらき)が私に届き、他力の信心をいただいた時に浄土への往生が定まり、正定聚に入る。だから臨終を待つ必要がない。そのため親鸞は「親鸞聖人御消息」「第一通」の中で次のように述べた。

真実の信心を得た人は、阿弥陀仏が摂め取ってお捨てにならないので正定聚の位に定まっています。だから、臨終の時まで待つ必要もありませんし、来迎をたよりにする必要もありません。信心が定まるそのときに往生もまた定まるのです。来迎のための儀式を当てにする必要はありません。

(『浄土真宗聖典 親鸞聖人御消息 恵信尼消息(現代語版)』P.3-4より)

平生か臨終かは問題にならない

ここで『尊号真像銘文』の一部を再び引用する。ここでは親鸞は「尋常に信心を得た人」と「臨終の時に初めて信心を得る人」を区別している。

これは、すでに平生の時に真実の信心を得ている人のことであり、臨終の時にはじめて信心が定まって摂め取られるもののことではない。

(『浄土真宗聖典 尊号真像銘文(現代語版)』P.30より、下線は筆者が引いた)

存覚も『浄土真要鈔』の中で「平生に仏法に遇った人」と「臨終の時に仏法に遇う人」とを区別し、平生業成とは前者の人のことであると述べている。

ただし平生業成といふは、平生に仏法にあふ機にとりてのことなり。もし臨終に法にあはば、その機は臨終に往生すべし。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.961より、下線は筆者が引いた)

しかし存覚はこれに続けて「浄土往生はただ他力の信心が得られるかどうかによって決まるのであり、平生も臨終も関係ない」と述べている。

平生をいはず、臨終をいはず、ただ信心をうるとき往生すなはち定まるとなり。

(『浄土真宗聖典 -註釈版 第二版-』P.961より)

親鸞も『顕浄土真実教行証文類』「信文類」の中で「平生か臨終かは問題にならない」と述べている。

総じて、この他力の信心についてうかがうと、(略)平生に限るのでもなく、臨終に限るのでもない。

(『浄土真宗聖典 顕浄土真実教行証文類(現代語版)』P.222より)

このように、浄土真宗の教えにおいては信心を得る時期が平生であっても臨終時であっても問題はない。しかし、それにも関わらず親鸞と存覚はわざわざ平生と臨終を区別するように述べた。それは臨終時を重視する自力の往生に対し、平生も臨終時も関係ない他力の往生の特徴を際立たせるためであった。

結び(結論)

第十八願による往生では、阿弥陀仏の力(はたらき)が私に届いた時、つまり他力の信心をいただいたときに浄土への往生が決まる。だから、臨終の時に初めて往生の可否が決まる第十九願や第二十願の往生とは本質的に異なっている。

参考文献

[2] 『浄土真宗聖典 浄土三部経(現代語版)』(浄土真宗教学研究所浄土真宗聖典編纂委員会 本願寺出版社 1996年)

[3] 『浄土真宗聖典 顕浄土真実教行証文類(現代語版)』(本願寺出版社 2000年)

[4] 『浄土真宗聖典 尊号真像銘文(現代語版)』(浄土真宗本願寺派総合研究所 教学伝道研究室 <聖典編纂担当> 本願寺出版社 2004年)

[5] 『浄土真宗聖典 親鸞聖人御消息 恵信尼消息(現代語版)』(本願寺教学伝道研究所 聖典編纂監修委員会 本願寺出版社 2007年)

[6] 『新編 安心論題綱要』(勧学寮 編 本願寺出版社 2002年)

[7] 『安心論題を学ぶ』(内藤知康 本願寺出版社 2018年)